どうも、家電に散財しマクリン( @Maku_ring)です。

ガジェットとちがって家電は価格の高いものが多く、失敗はできるだけ避けたいもの。

我が家も検討に検討をかさね、自分たちのライフスタイルに合った家電を選んできました。

ときには数回の使用でサヨナラすることもありますが、いまも使い続けている家電は本当の意味でおすすめできるものです。

そんなわけで本記事はおすすめの家電を紹介していきます。

タップできるもくじ

2023年に買うべき、おすすめの最新家電

最近の家電製品は、ただ高機能というだけではありません。

Wi-Fiを搭載し、ネットワーク機能が強化されているモデルが多いのも特長です。

スマホと連携し、情報のやり取りをすることで利便性がさらに上がっています。

それでは数ある家電の中から、我が家で愛用している「おすすめの最新家電」にしぼって紹介します。

ダイキンMCK70Y

ダイキンの加湿空気清浄機「MCK70Y」です。

床置き面積は31.5 x 31.5cmとそこそこ抑えつつ、適用床面積は驚異の31畳(51平米)。

よほどの豪邸でなければ、リビングを余裕でカバーできる風量です。

ダイキンに変えてから「部屋の空気がおいしい」と感じるようになりました。

それを実現たらしめているのは、同社の代名詞ともいえる独自技術、ストリーマのおかげといっても過言ではありません。

ストリーマが付いてることで、ダイキンの空気清浄機は抜群のガス分解&脱臭能力をほこります。

しかもMCK70Yは、従来機に比べて2倍のストリーマユニットを搭載するツインストリーマ仕様。

MCK70Yの魅力は空気清浄能力だけではありません。

プレフィルターのみ2週間に1回程度、掃除機でホコリを吸い取るだけで大丈夫です。

プレフィルターの奥には、10年交換いらずの「TAFUフィルター」と呼ばれる集塵フィルターを採用しています。

通常モデルに付いているHEPAフィルターよりも、撥水・撥油性(水・油をはじきやすい)繊維が高く、静電気が落ちにくい性質をもっています。

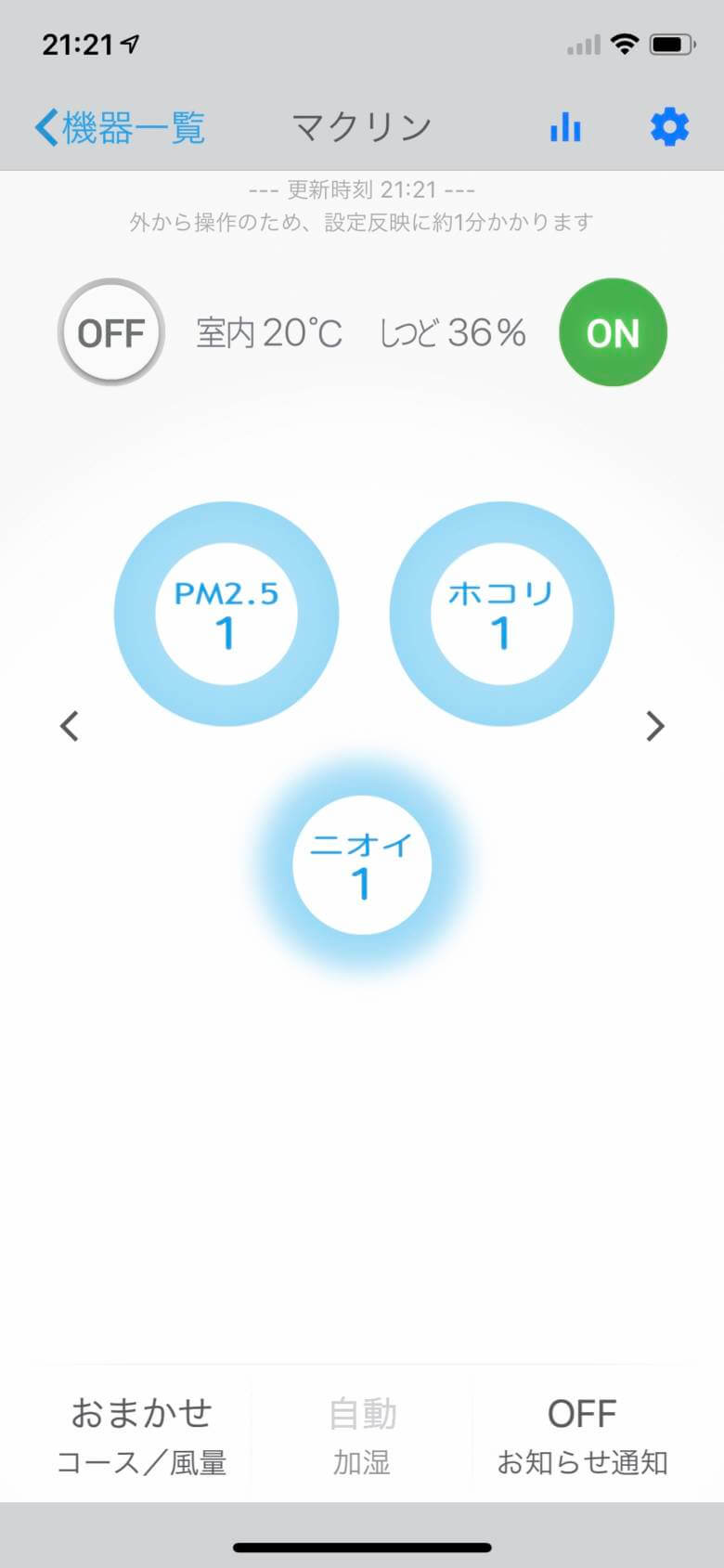

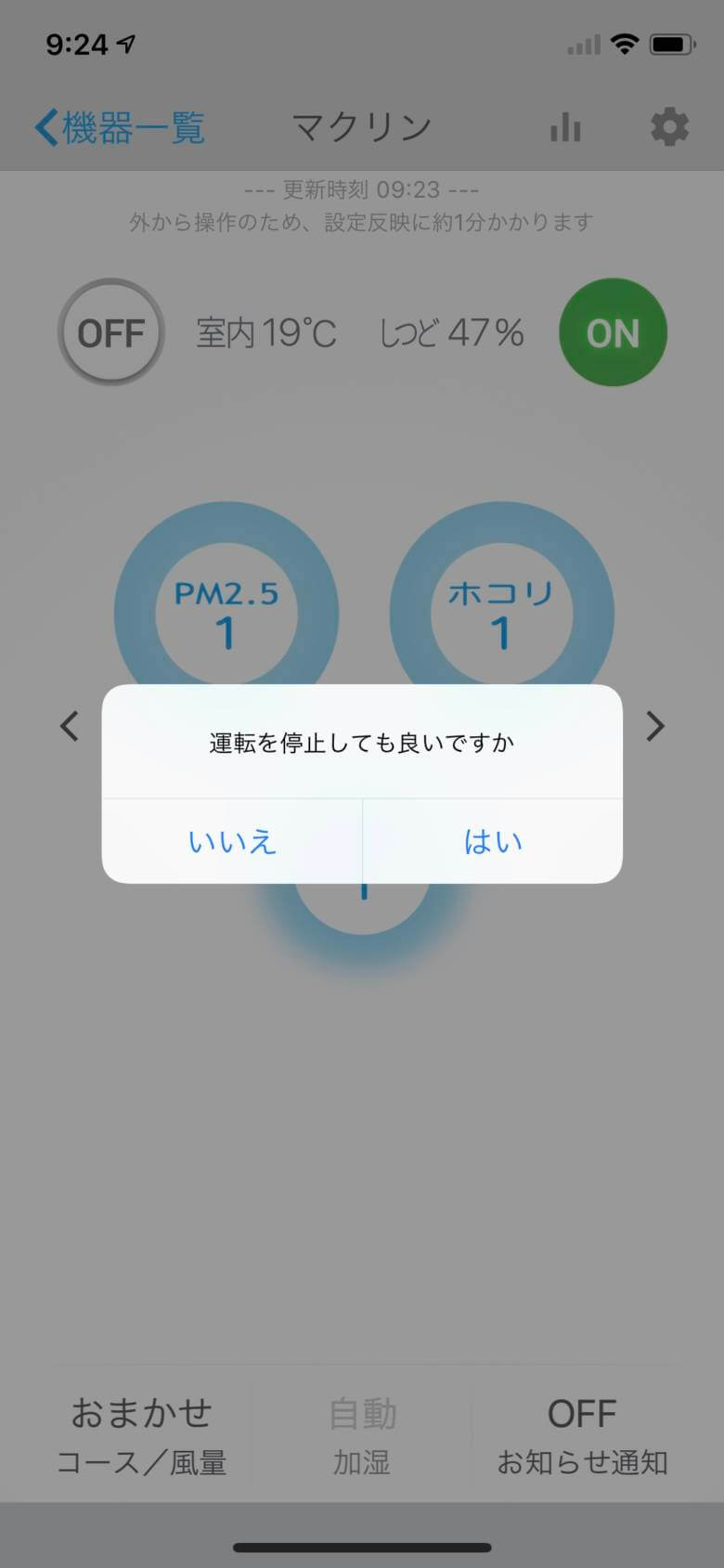

MCK70Yは無線LANも搭載し、ネットワーク機能が強化されています。

外出先からでもぴちょんくんが部屋の空気状態を教えてくれて、PM2.5やホコリ、ニオイによる汚れ具合を確認することができます。

アプリの使い勝手に改善の余地は若干あるものの、運転コース変更やオンオフも可能で、もはやアプリで行えないことはないといえる機能性をもっています。

SwitchBot S1 Plus

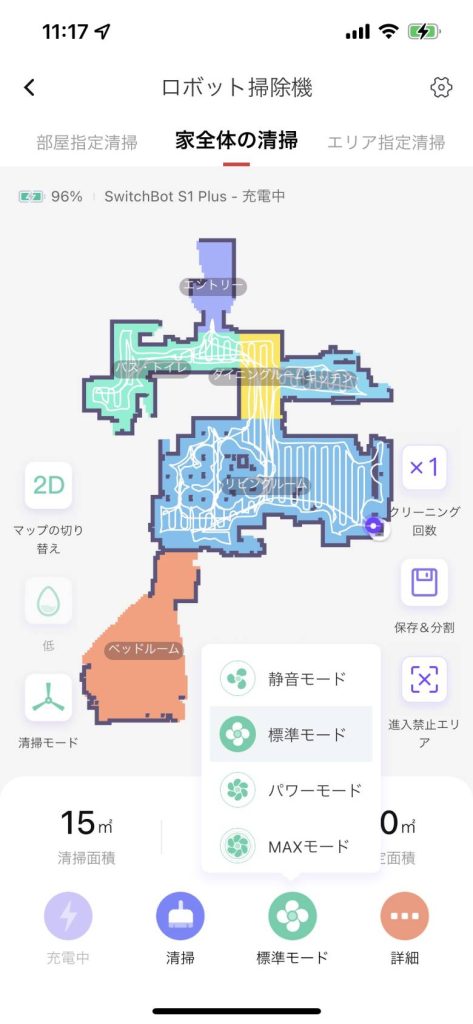

SwitchBot初にして完成度の高いロボット掃除機が「S1 Plus」です。

自動ゴミ収集ベースの紙パック容量は4Lで、最大70日分ものゴミを貯めておけます。

ゴミ収集時の吸引音は他モデルと比べてかなり抑えられ、夜間でも使いやすいです。

マッピング機能はかなり正確で、マップを描画しながら清掃の軌跡がリアルタイムで更新されていきます。

他モデルより静音性がかなり高く、清掃中になにか別の作業をしていても、全くうっとおしくありません。

賢さもそなえ、例えばカーペットに差し掛かると本体を検知し、タイヤが自動で加圧して吸引力もアップします。

水拭きモードも搭載し、水拭きのみを行う「水拭きモード」と清掃と水拭きを同時に行う「清掃&水拭きモード」があります。

水の吐出量も多すぎず少なすぎずで扱いやすく、水分量の多いところでわずかにテカる程度でした。

スマートスピーカーとも連携でき、オンオフのみではあるものの、音声操作が可能です。

SwitchBot S1 Plusは、同社初のロボット掃除機にもかかわらず、マッピングの精度やアプリの使い勝手、清掃のかしこさなど、完成度のかなり高いモデルです。

Nebula Nova

「Nebula Nova」は、LEDシーリングライトとスピーカー機能を内蔵するプロジェクターです。

| Anker「Nebula Nova」 | |

|---|---|

| 本体サイズ | 直径478 x 高さ170mm |

| 重量 | 約4.7kg |

| 解像度 | 1920 x 1080(フルHD) |

| 投影サイズ | 最大120インチ |

| 明るさ | 800ANSIルーメン |

| スピーカー出力 | 10W x 2(20W) |

| ワイヤレス | Bluetooth・Wi-Fi・Miracast・AirPlay |

| 価格 | 99,990円 |

背面の左右に10Wスピーカーを2機搭載し、Dolbyオーディオにも対応しているので、音響面の強力ぶりは本機の特徴のひとつです。

音楽を一度流すと、部屋全体にシャワーのように音がふりそそぎ、Dolbyオーディオの恩恵で包まれるようなサラウンド感・臨場感もしっかりあります。

リモコン操作だけでなく「Nebula Connect」によるアプリ操作にも対応しています。

引掛シーリングなら角型・丸型・丸形フル・フル引掛いずれのタイプでも取り付けできます。

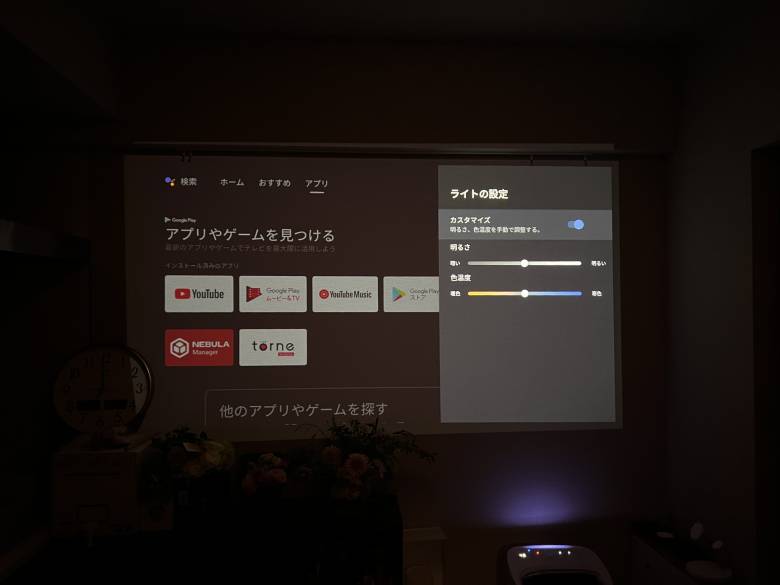

Nebula NovaはpopIn Aladdin 2と同様、LEDライトとしての使い勝手にもすぐれています。

調光(明るさ)・調色(色温度)が無段階でなめらかに100段階ずつ、合計なんと10,000通りもの調整パターンに対応しています。

カスタマイズした明るさを起点に、リモコン操作で「昼光色・昼白色・電球色・消灯」の4パターンに切り替えられるので、実用性も高いです。

明るさは700ANSIルーメンあり、12時台に投影しても、カーテンで遮光していないにもかかわらず、視認性高く投影できています。

有線接続には対応していませんが、PC・スマホ・タブレットの画面をスクリーンにそのまま投影できるミラーリング機能を備えています。

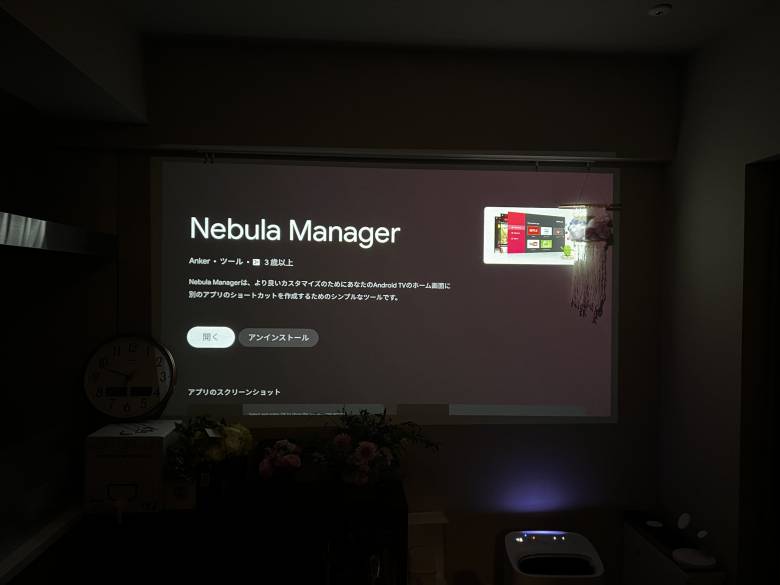

本機の大きな特徴が、Android TV 9.0を搭載し、アプリストアもGoogle純正のGoogle Playをそのまま使えることです。

popInのようにAladdin用にチューニングされたアプリのみという制限もなく、ふだんから使っている動画アプリがそのまま利用できるのはかなりの強み。

NetflixはGoogle Playからだと直接ダウンロードできませんが、Nebula Manager経由でダウンロードできるようになっています。

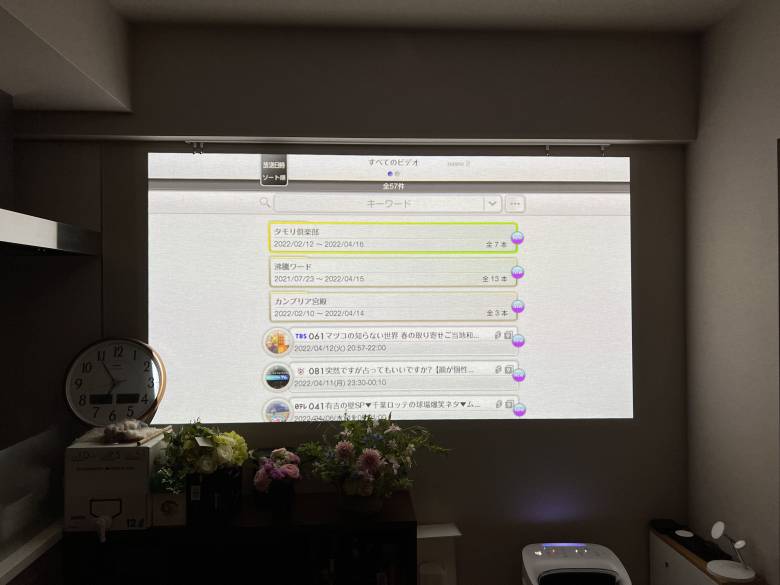

また、我が家のようにテレビ使いしたい場合、nasneを設置したうえで「torne mobile」アプリで連携すれば、据え置きテレビのようにリアルタイム視聴や録画を楽しむことができます。

Nebula Novaは「天井投影でLEDライト 兼 プロジェクターを使いたい人」におすすめです。

同タイプはこれまでpopIn Aladdin一強でしたが、Ankerが本気で殴り込んできただけあり、明るさ・投影距離・スピーカー・OS各方面にわたってブラッシュアップしたモデルに仕上がっています。

Nebula Capsule 3 Laser

「Nebula Capsule 3 Laser」は、Android TV 11.0搭載のモバイルレーザープロジェクターです。

前モデル「Nebula Capsule II」と比べ、解像度はHD フルHD(かつHDR10対応)、明るさは200ANSIルーメン 300ANSIルーメンと格段にアップしています。

左スライドで全表示

| 製品名 | Nebula Capsule 3 Laser |

Nebula Capsule II |

|---|---|---|

| 光源 | レーザー | LED |

| サイズ | 約83 x 83 x 167mm | 約80 x 80 x 150mm |

| 重さ | 約950g | 約740g |

| 明るさ | 300ANSIルーメン | 200ANSIルーメン |

| HDR | ||

| 解像度 | フルHD(1920 x 1080) | HD(1280 x 720) |

| スピーカー | 8W(Dolby Digital Plus) | 8W(Dolby Digital) |

| OS | Android TV 11.0 | Android TV 9.0 |

| 対応アプリ | 7,000以上 | 3,600以上 |

| オートフォーカス | ||

| 台形自動補正(垂直) | ||

| 台形自動補正(水平) | (手動) | |

| 動画再生時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 |

| 価格 | 119,900円 | 69,990円 |

サイズは直径83 x 高さ167mmとコンパクトにおさめ、500ml缶 / ペットボトルと同等の大きさを実現しています。

明るさは最大300ANSIルーメンであり、500ml缶サイズなのをふまえるとかなり健闘しています。

解像度はフルHDで細かい文字でもバッチリ視認できたので、ビジネス用途でも十分使えます。

HDMIの映像出力はもちろん、スマホやPCからのミラーリングにも対応し、「AirScreen」アプリを使えばAirPlay・Chromecastともに利用可能です。

投影距離が変わったときはオートフォーカスが即座にはたらき、ピントを合わせてくれます。

さらに上位機種にのみそなえる水平方向の台形自動補正も搭載し、斜めに動かした際でも修正してくれるすぐれもの。

Android TV 11.0を搭載し、前モデル「Nebula Capsule II」のAndroid TV 9.0からバージョンアップを遂げています。

アプリストアは純正のGoogle Playであり、大抵の動画配信アプリはそのまま使えます。

NetflixはGoogle Playからはダウンロードできないものの、Nebula Manager経由でダウンロードできるようになっています。

ドローンさんの撮影動画を再生してみたところ、モバイルプロジェクターであることを忘れるほどの表現力がありました。

緑の木々の立体感や粒だった水面のリアリティも素晴らしく、レーザー光源ならではのくっきり具合とコントラストは見事でした。

Nebula Capsule 3 Laserは「レーザー光源のモバイルプロジェクターが欲しい人」におすすめです。

やや高めですが、モバイル型で初のレーザー光源なのにくわえ、垂直水平ともに台形自動補正に対応し、映像調整面も優秀。

Dyson V12 Detect Slim

これまでのダイソンのイメージを覆すミニマル設計で人気を博した「Dyson Digital Slim」から1年たち、コンパクトさを継承しつつ機能性を高めたのが「Dyson V12 Detect Slim」です。

Digital Slim以降は小型スリム化が進み、身長160cm未満の人でも扱いやすいサイズ感におさまっています。

軽量性の面では、Digital Slimが2kgを切る約1.9kgとひとつ抜けています。

ただし、Dyson V12 Detect Slimは300g重い分、前モデルでネックだったバッテリー性能が強化され、エコモードでの運転時間が60分(Digital Slimは40分)に伸びています。

それから大きな変更点が、トリガー式スイッチからボタン式スイッチになったこと。

トリガー式だと清掃中、人差し指でトリガーを常に握らないといけなかったのが、ボタン式で開放されたのはかなり大きいです。

背面のディスプレイ部では、吸引モードや残り時間を表示できるだけでなく、ゴミの量をサイズ別に計測できるようになりました。

Dyson V12 Detect Slimには「ダイソンハイパープレミアムモーター」を搭載し、吸引力は前モデルよりさらに1.5倍アップしています。

- V8 x 約20%アップ = V10

- V10 x 約25%アップ = V11

- V11 = Dyson Digital Slim

- Dyson Digital Slim x 約50%アップ = V12

吸引モードが3つなのはこれまでと同様ですが、「中」の代わりに「オート」を搭載しています。

このオートモードが実に賢く、ピエゾセンサーを駆使し、ホコリの量が多い箇所では必要に応じて吸引力を自動で高めてくれるのです。

また、クリアビンが持ち手に対して水平なので、ゴミ捨てが簡便に行えます。

赤いレバーを押し下げるだけで、フタがパカッと開てゴミがバサッと落ちるのは、何度やっても爽快感があります。

レバーを下げたときにクリアビンの底部がせり出すので、奥部分のゴミまで除去しやすいのはありがたいです。

ヘッドには「レーザースリムフラフィクリーナーヘッド」を採用し、レーザー照射機構もそなえています。

レーザー照射のオンにすることで、角度を調整したレーザーが照射され、フローリング上の見えづらいホコリを可視化してくれます。

前モデルの取り回しはそのままに正統進化。

Dyson V12 Detect Slimはボタン式スイッチをはじめ、レーザー照射やゴミ量の常時表示など、利便性をこれでもかと高めたコードレス掃除機に仕上がっています。

おすすめのプロジェクター

近年はプロジェクターの進化がめざましく、小さくても高性能なモノ、いわゆるモバイルプロジェクターも増えてきました。

また、プロジェクターといっても単に投影できるだけでなく、Android OSを内蔵し、動画アプリなどを楽しめるよう、エンタメ性にも配慮されたモデルが多いです。

こちらのカテゴリーでは、おすすめのプロジェクターを紹介いたします。

おすすめのコードレス掃除機

これまでのコードレス掃除機は、コード付きに比べて吸引力が弱く連続使用時間んも短く、どうしてもサブ扱いでした。

ところが近年はスペックが大きく改善し、コード付きと遜色ない掃除性能を実現しています。

こちらの記事では数あるコードレス掃除機から、メインでも使えるおすすめの7台を紹介いたします。

おすすめのロボット掃除機

ひとえにロボット掃除機といっても、各社さまざまな特徴をもっています。

僕の思う「使いやすいロボット掃除機」の条件は以下のとおりです。

- ゴミ捨てが簡単

- 吸引力が強い

- 連続使用時間が長い

- 多彩な掃除モードを搭載

ダストボックスが小さく、ゴミ捨ての頻度が高いロボット掃除機にとって、ゴミの捨てやすさは大事。

それから吸引力や連続使用時間は、清掃度に関わる重要なポイント。

これらにくわえ、価格は高くとも5万円台であることが望ましいです。

こちらの記事では、数あるロボット掃除機の中からコスパ抜群のモデルにしぼって紹介いたします。

おすすめの空気清浄機

最近の空気清浄機は、清浄能力が高いのは当たり前で、プラスアルファの機能が求められています。

例えばダイキンはストリーマ、シャープはCOCOROAIR、パナソニックはナノイーXと、各社さまざまな機能を駆使して差別化を図ってきています。

さらにWi-Fi機能も搭載し、スマホとの連携も強化されています。

こちらの記事では、数ある空気清浄機でもコストをそこそこにおさえつつ、性能の優秀なモデルを紹介しています。

家電の全カテゴリー